館内の展示や資料をネット上でお楽しみいただけます。

また、ご来館いただいた際の解説としてもご利用いただけます。

容器文化ミュージアムの展示を、写真と説明文・音声で紹介しています。

容器文化ミュージアムとは

いつの時代も人の暮らしを便利で豊かなものとするために、考え、作られ、利用されてきた容器包装。

容器文化ミュージアムは、容器包装の中にかくれているさまざまな秘密を「ひらく」施設です。文明の誕生と容器の関わりから、最新の容器包装まで、その歴史や技術、工夫をご覧いただけます。

容器文化ミュージアムは、容器包装の文化を発信するミュージアムです。

なぜここにミュージアムが?

こちらのビルは東洋製罐グループの本社ビルです。東洋製罐グループは缶、びん、ペットボトル、紙コップ、ダンボールなど、あらゆる容器を作っている会社です。

本社ビルを建設するにあたり、容器のことを皆さんに知っていただこうと、ミュージアムをオープンしました。東洋製罐グループの製品に限らず展示し、いろいろな容器の歴史や工夫を紹介しています。

ロゴマークについて

私たちは、包んだり、封じ込めたりと、中身を守る仕事をしてきました。このミュージアムでは「包む」の逆である「ひらく」をテーマにしています。そのため、ミュージアムのロゴマークは四角い箱をひらいた形をイメージしています。

ここでは、容器の秘密をひらいてみせる展示をしています。

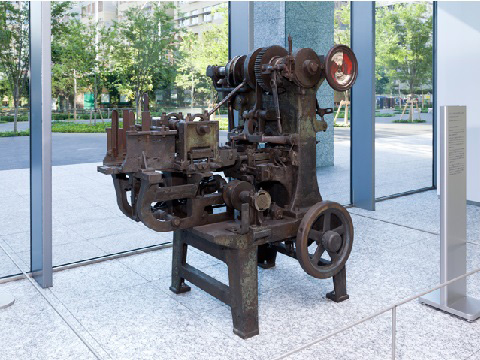

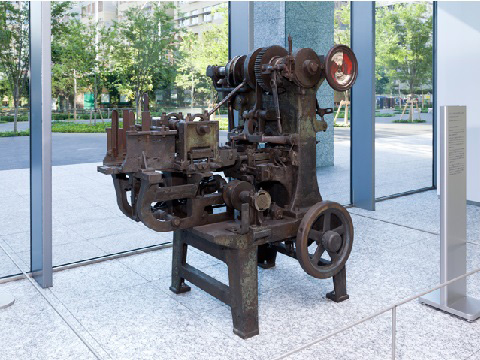

約100年前の自動製缶機

自動製缶機が導入される以前の日本では、中身を詰める「缶詰会社」の職人が容器である缶自体も作っていました。手作業で作っていたため、一人が1日に作れる数は150缶程度がやっとでした。

東洋製罐の創立者である高碕達之助は、アメリカの缶詰事業はどうなっているのか視察したところ、機械で缶を作っており、1分間に75缶というスピードでした。

高碕達之助は、日本の産業を発展させるため「缶詰に中身を詰めて売る会社」と「容器である缶を作る会社」を分け、機械化するべきだと思い、1917年に日本で初めての容器専門会社である東洋製罐を作り、アメリカ製の自動製缶機を導入しました。

製缶の流れ

展示している機械は缶の胴を作る機械で、左に一缶分の大きさに切ったぶりきをセットします。次にセットしたぶりきを右に向かって一枚ずつ送っていきます。機械を右側からのぞくと、羽のような部品が見えますが、その羽でぶりきを丸い缶の形にします。下が接合部分となり、この後の機械で接合部をハンダづけします。

「人と容器の物語」コーナーの紹介

壁面の展示は、容器に関する歴史年表です。

長い歴史の中で容器包装はどのように進化し、人々の生活を便利なものに変えてきたのか。その様子を展示品や年表等を交え、年代を追って紹介しています。

年表の途中にあるモニター画面では、容器包装の歴史の中で大きな出来事をアニメーションで紹介しています。ご覧いただく際には、ご利用の言語を選んでスタートボタンを押してください。

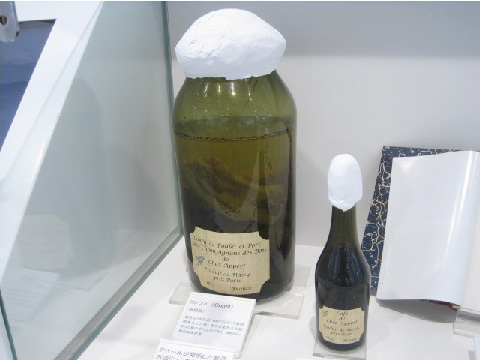

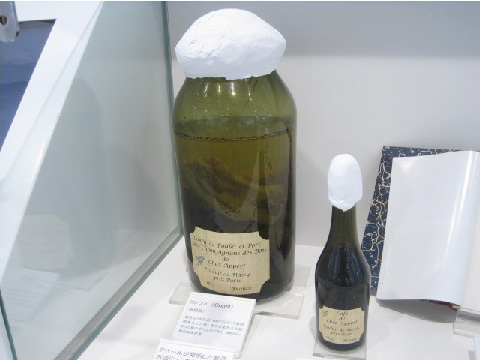

コンフィ(1800年代)

コンフィとは浸して煮る調理法で、煮汁ごと保存することで長期保存が可能です。展示の再現品は肉などを油で煮て、その油ごと瓶に詰め、コルク栓をして漆喰で固めてあります。

この食品保存方法はニコラ・アペールが発明し、「缶詰の原理」と呼ばれています。「熱で殺菌して空気から遮断する」という方法が、現在の缶詰・瓶詰め・レトルト食品に引き継がれています。

キュウリびん(ハミルトンボトル)(1800年代)

イギリスのハミルトンが考案したびんです。日本ではラムネに使用され、キュウリの形をしていることから、キュウリびんと呼ばれました。この頃は口栓がコルクだったため、コルクを湿らせておくために横に寝かせ、炭酸を抜けにくくしていました。飲むときには立てて置けるように専用の台が用意されていたそうです。

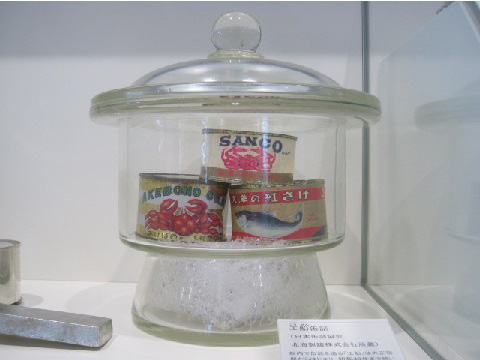

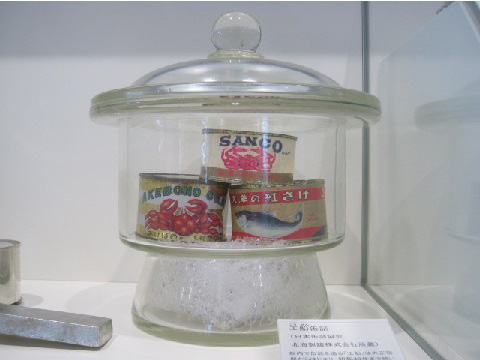

工船缶詰(1900年代)

1900年代から船内で缶詰を造る「工船」が始まります。工船は缶詰用の空缶(くうかん)や、缶に蓋をする機械を積んで出港します。捕った魚などを船の上で調理し、缶に詰め、蓋を閉め、ラベルを貼り、日本へ帰らずに完成した缶詰をそのまま海外へ売りに行きました。缶詰は外貨を稼ぐ為の事業でした。

展示の缶詰は、1966年から1970年に製造されたものです。

打検棒(1920年代)

昔は「打検」という検査方法があり、「打検士」という国家資格を持った検査員がいました。打検士は缶詰を一缶ずつ「打検棒」でたたいた音を聞いて、品質に問題が無いかを判断していました。

現在の検査方法は機械化されています。

ミュージアムに入って右のテーブルには「打検」の体験コーナーを用意しています。

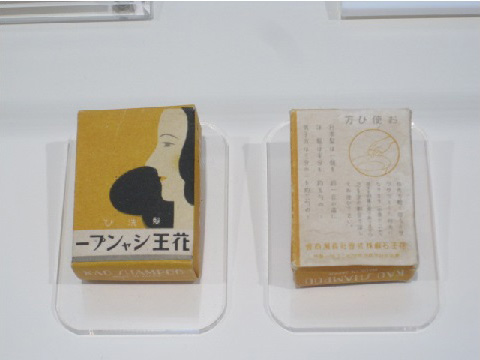

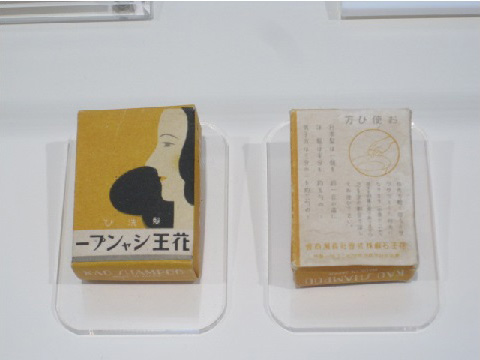

粉シャンプー(1930年代)

現在のシャンプーは液体ですが、日本初のシャンプーは粉を角砂糖のように押し固めた状態になっており、紙容器に入っていました。

裏面の注意書きには、「日本髪は一個を、洋髪の方は半分を湯にとかして」とあります。日本髪を結っていた時代からシャンプーという名で売られていました。

口取り缶詰(1930年代)

おせち料理を詰め合わせにした缶詰です。戦争中に戦地で兵士がおせち料理を食べられるように作られました。

赤飯缶詰(1940年代)

戦争中、金属は武器を作るのに利用されていたので、缶を作ることができたのは「軍隊用」などごく一部でした。こちらは海軍へ納品された赤飯の缶詰です。中身を検査したところ細菌は発生していませんでした。70年以上経っても中身を守るという缶の機能を維持していることがわかります。

アンカーコップと防衛食(1940年代)

戦争中、「軍隊用」以外には缶を作ることができませんでした。その間、缶の代わりにガラスや陶器を使っていました。

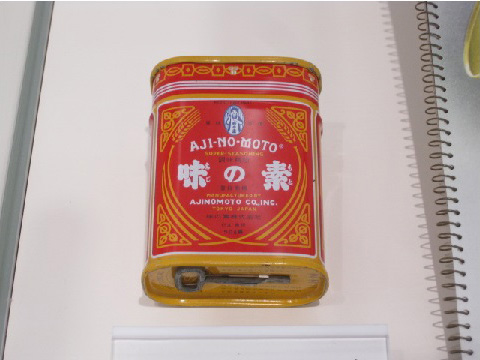

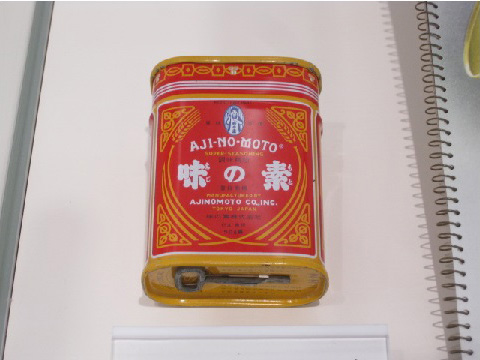

ヘリングボーン式の缶(1950年代)

特殊な開け方をする「味の素」の缶です。「味の素」が発売されると、大人気となり、ニセモノが出回るようになりました。そこで、高度な技術が必要な缶を作り、ニセモノがまねできないようにしました。

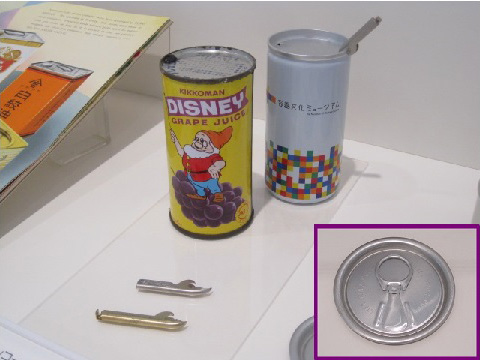

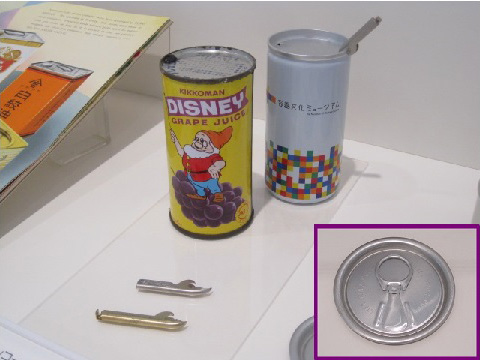

穴を開けて飲んだ缶ジュース(1950年代)

缶ジュースが発売された最初の頃は、道具でふたに穴を開けて飲んでいました。穴開けの道具は缶ジュースとセットで売られていました。

その後、道具無しでも開けることの出来るタブ付きのふたになりました。しかし、タブがふたから外れる仕組みだったため、タブが道に捨てられ、ゴミ問題となりました。現在はふたから外れないタブが使われています。

初めてのレトルト食品(1960年代)

レトルト食品はアメリカで軍事用や宇宙食として開発されたのが始まりです。

一般の方向けに発売されたのは日本のカレーが初めてでした。

びん入りのジュース(1970年代)

この年代の飲料は、まだペットボトルが使われていない為、主にびん入りで売られていました。

大阪万博開催や、日本でコンビニエンスストアがオープンするなど、人々の生活スタイルに影響を与える出来事が、その後の容器にも影響を与えました。

ハカマ付きペットボトル(1980年代)

1980年代にペットボトル入りの飲料が登場しました。当時はキャップがアルミで、底には「ハカマ」と呼ばれるカバーが付いていました。炭酸飲料用のペットボトルは、内側から膨らむ力に耐えるため、角のない、丸い形に作られ、カバーを付けたのは、丸い底でもボトルが立つようにという工夫でした。

また、展示しているペットボトルのように色つきのペットボトルもありました。

小型ペットボトル(1990年代)

ペットボトルが登場した当初、ゴミの散乱を懸念して500mL以下のペットボトルが規制されていましたが、1996年に自主規制が緩和され、小型のペットボトル入り飲料が販売されるようになります。

また、環境問題に対応するため、ペットボトルはリサイクルしやすい容器へと変わっていきます。キャップがアルミからプラスチックになり、「ハカマ」なしで自立できるペットボトルが開発されました。色つきのペットボトルは無色のペットボトルに統一されました。

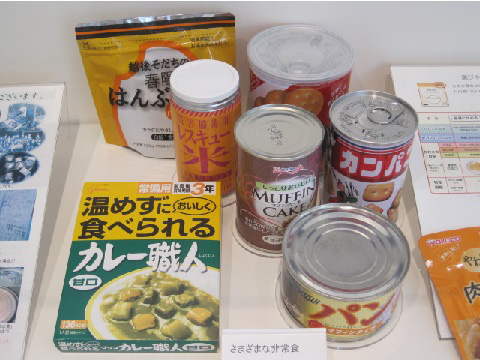

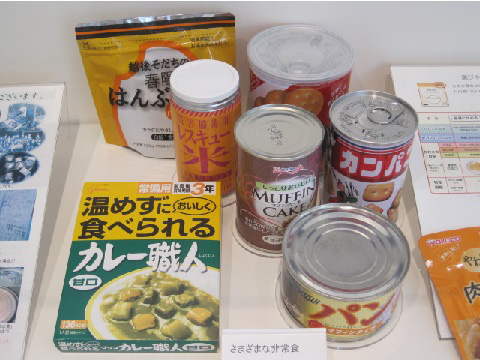

非常食(2010年代)

東日本大震災をきっかけに、缶詰などの非常食が見直されるようになり、備蓄をする家庭も増えました。備蓄用食品は特に保存期間を長くできるように、開発が進められています。

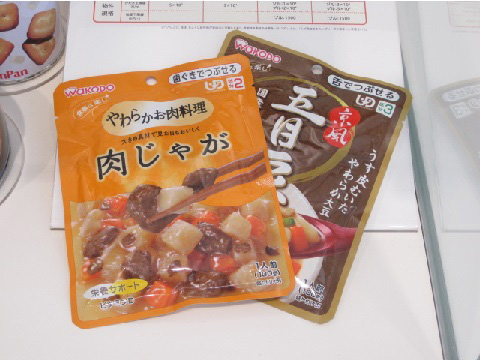

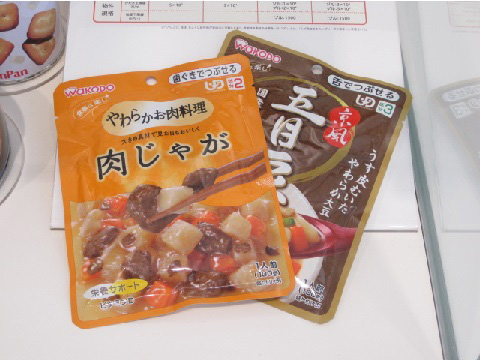

介護食(2010年代)

食品の硬さが表示されている介護食です。

高齢化社会が進み、介護食の種類が増えてきました。食品の硬さを利用者の状況に合わせて調整しており、一目で分かるよう、段階表示しています。

「02 容器包装の役割」コーナーの紹介

容器包装は「まもる」、「つかいやすく」、「つたえる」という3つの大切な役割をもっています。その役割を果たすための素材や形、パッケージデザインなどについて、多種多様な容器を取り上げて紹介しています。

光からまもる容器

この茶色いびんは、ビタミンC入りの飲み物が入っています。ビタミンCは光に弱いので、びんを茶色にすることで光を通しにくくし、中身を守っています。

酸化からまもる容器

マヨネーズは酸素にふれると酸化して風味が落ちてしまいます。容器にバリア層を入れ、多層構造にすることで中身を酸化から守っています。

運びやすく、置きやすく、並べやすく

こちらのダンボールは上半分をはがすだけで、そのまま陳列できるケースとして利用できます。中の小分け容器が使いやすいだけでなく、お店の人も商品を並べやすいように外装にも工夫をしています。

中身の情報を伝える

缶のお酒は蓋に「おさけ」と点字が表示されています。お酒以外の缶に点字表示はありません。目の不自由な方が間違えてお酒を飲まないように工夫しています。

「03 容器包装NOW!」コーナーの紹介

飲み物や日用品などの多彩な容器包装には、それを考え、作った人の技術や知恵、工夫が驚くほどつめこまれています。実物の容器を見て、触れて、クイズに答えながら、進化を続ける容器の「今」について楽しく学んでみましょう!

Q&Aキャビネット

缶入りの牛乳はあるのか?紙パック入りの炭酸飲料はあるのか?など、クイズの答えがキャビネットの扉を開けると解ります。

Zoom Upワールド

大事な食べものをおいしく、安全に守るため、加工食品容器には隠された工夫がたくさんあります。それらの工夫を拡大して見せています。

たとえば、「のぞいてみよう」の場所では、ルーペを使って巻締めの様子を拡大して見ることができます。缶の「胴」と「ふた」は溶接ではなく、巻締めることで接合しています。

比べる図鑑!容器の昔と今

さまざまな日用品の容器は、容器であると同時に道具としての機能も備えています。昔と今の容器を比べてください。容器の進化とともに、使う人の「便利さ」も格段にアップしています。

昔の殺虫剤容器は、動いている虫に狙いをつけるのが難しく、逃げられてしまうこともありました。今は片手で素早く狙い撃ちできるようになっています。

Hands-On Box 使いやすさを体験

容器包装には使いやすくするための工夫がいっぱいです。開発者のアイデアと研究の成果を、手に取って、じっくり体験してください。

たとえば、利用者の「容器が分別しづらい」という声から、キャップに工夫を施し、キャップとボトルが分離しやすいようにしました。

「04 環境」コーナーの紹介

容器の環境対応を紹介しています。容器の製造工程や容器自体にさまざまな工夫をし、地球に優しい容器作りに取り組んでいます。

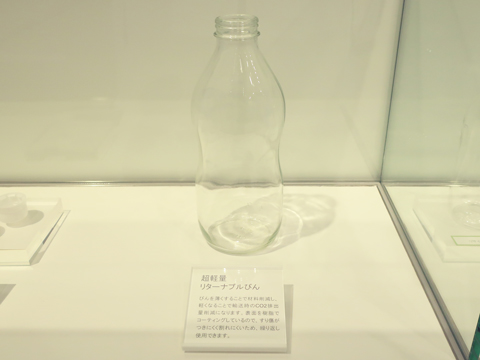

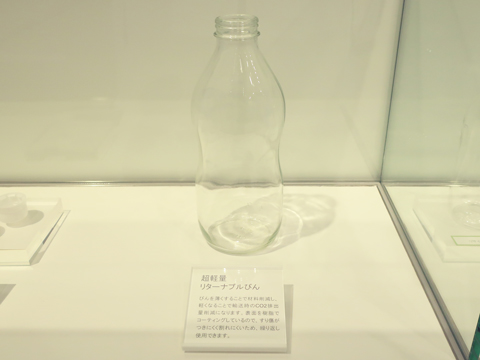

超軽量リターナブルびん

こちらのびんは薄くすることで材料を減らしていますが、びんは洗って繰り返し使うものもあり、薄くしたことですぐに割れてしまっては困ります。そこで、樹脂でコーティングして強さを保ち、従来のびんと同じように繰り返し使えるようにしました。

容器包装のエコポイント

容器が何からできていて、使い終わった後、何に生まれ変わるかを展示し、エコなポイントも紹介しています。

「缶」の展示の場合、スチール缶の材料である鉄鉱石と、アルミ缶の材料であるボーキサイトを実物展示しています。その材料から缶が作られますが、展示の缶は製造方法を工夫することで、作るときに使う水やCO2排出量を削減しています。使い終わった缶はその後、鉄骨や車のボディ、もしくは再び缶に生まれ変わります。

環境ゲーム

ゲームコーナーでは分別の大切さを遊びながら体験できます。使い終わった容器も、きちんと分ければ立派な資源。つぎつぎに落ちてくる容器を制限時間内に分別しましょう。ゴミ怪獣を満腹にさせずにクリアできるかな?さあチャレンジ!

「05 循環する容器包装」コーナーの紹介

作られ、使われ、分別回収されて、また新しく生まれ変わる容器包装。限りある資源を大切にしながら、どのように生産され、届けられ、再資源化されるのかご存知ですか?循環する容器包装の世界をのぞいてみましょう。

つくる

容器を作る過程を映像で紹介しています。

見たい映像を「缶」「ペットボトル」「キャップ」「びん」「紙コップ」からタッチして選んでください。

ぜひ、ダイナミックな製造現場を音と映像で感じてください。

はこぶ・とどける

作られた容器は、中身を詰める工場へ運ばれます。画面はペットボトルに飲み物を詰める過程を紹介しています。画面にタッチすることで、次の画面に進んでいきます。

容器に中身が詰められた後は、お店にならび、皆さんの手元に届きます。

あつめる そしてまた つくる

使い終わった容器は分別・回収され、再び容器へ戻ったり、他の製品に生まれ変わったりします。分別することで、容器はごみではなく資源となるのです。

「06 缶詰ラベルコレクション」コーナーの紹介

缶への表示方法の移り変わりを紹介しています。昔は紙に印刷し、ラベルとして缶に巻いていましたが、今は缶へ直接印刷するのが主流です。

ラベルコレクション画面

ここでは明治時代からの代表的な缶詰ラベルをタッチパネルでご覧いただけます。缶詰が主に輸出用だったころの紙ラベルには、日本製をアピールするために日本髪の女性や富士山が描かれるなど、ラベル一枚一枚が当時の日本を語りかけてきます。

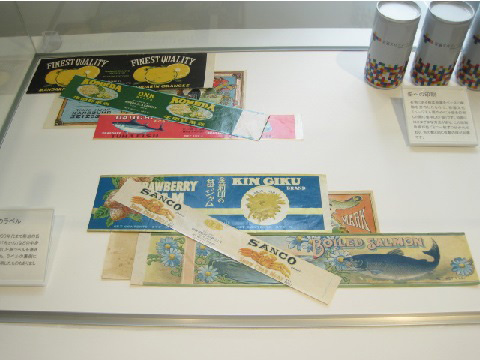

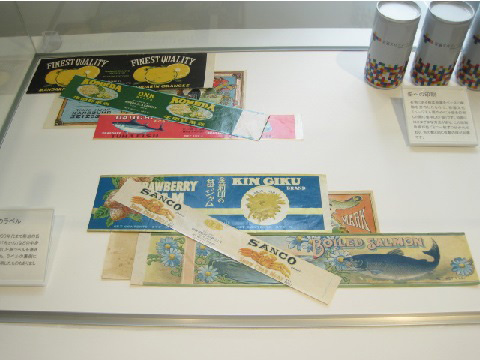

缶詰の紙ラベル

昔の紙ラベルを実物でご覧いただけます。写真印刷の技術がまだ無い頃は、デザインや色使いで商品をアピールする工夫をしていました。

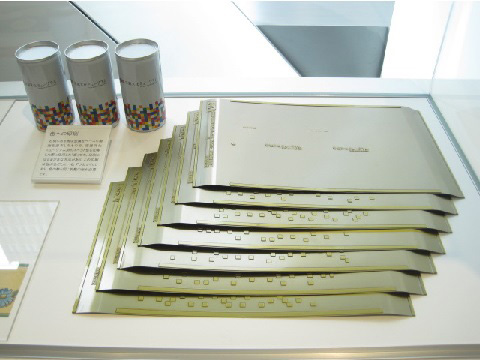

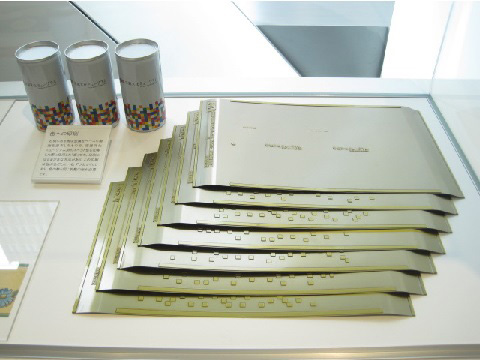

缶への印刷

ラベル巻きではなく、缶へ直接印刷した「缶」と「版」を展示しています。この缶は7色刷りなので版も7枚です。

この缶を製造している様子は「05循環する容器包装」コーナーにて、映像でご覧いただけます。

「ドリームボード」コーナーの紹介

ミュージアムのロゴマーク型のテーブルに「ドリームカード」という、カードが置いてあります。「こんな容器があったらいいな」という「夢の容器」を書いて、ポストに入れてください。

カードの一部は壁面の「ドリームボード」に掲示し、来館された方々にご覧いただいています。

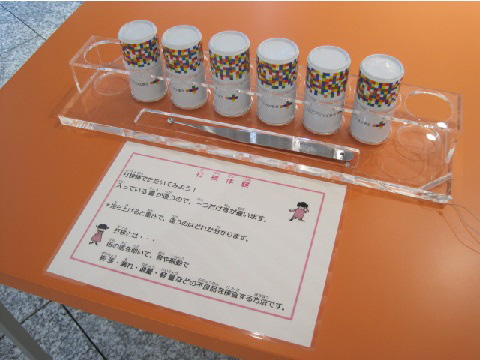

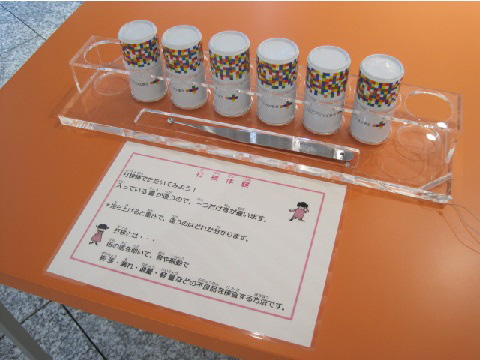

打検体験

テーブルの上には「打検」という検査方法の体験を用意しています。

空の缶が並んだ中に一つだけ水が入った缶があります。「打検棒」で叩いて、音で水の入った缶をあててみてください。叩き方のポイントは「同じ場所」を「同じ力」で叩くことです。

現在は機械を使って検査していますが、以前はこのように音で不良品を探す検査をしていました。実際に検査する時は中身が同じ量ですが、良品と不良品は音が違うので見つけることが出来ます。

スタッフが館内の展示を解説する動画です。実際に館内を見学している気分が味わえます。

使い終わった容器でできるエコ工作をご紹介します。あなたも作ってみませんか?